立原道造文学散歩 信州編

はじまり

2007/06/16-17

軽井沢に行ってきました。●旧軽銀座の裏通りにある聖パウロ・カトリック教会に寄りました。堀辰雄が立原道造のことを綴った『木の十字架』に出てくる教会です(写真左)。

●そのあと、やはり旧軽銀座の近くにある室生犀星旧居に行きました(写真中央)。立原道造がよく訪問したところです。室生犀星の『我が愛する詩人の伝記』に出てくるのもここだと思います。残念ながら今回は家は閉められており、庭から家の外側を見ることしかできませんでした。以前は中まで入れたはずですが、夏だけなのでしょうか?

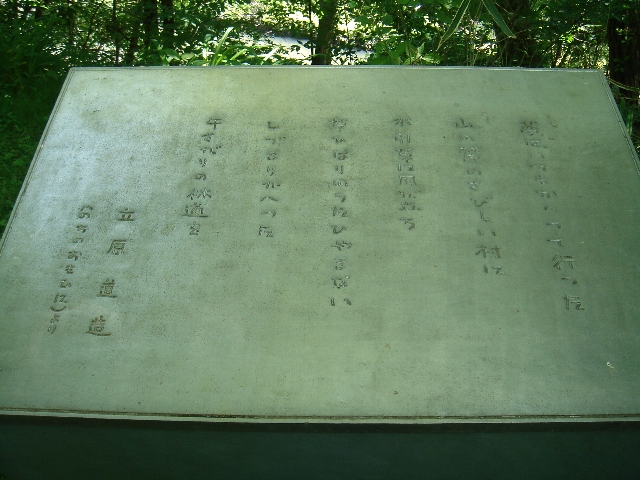

●翌日は塩沢湖(軽井沢タリアセン)の「軽井沢高原文庫」に行ってきました。庭の「立原道造詩碑」を写真に収めました(写真右)。館内では道造の作品・手紙・絵なども展示されていました。

●それから、タリアセンの中にある「深沢紅子野の花美術館」にも寄りました。道造と親交のあった画家で、彼の盛岡行のときは、深沢紅子さんのお父さんの山荘「生々洞」に滞在しています。また、昭和53年に発行された立原道造『盛岡ノート』の装画を深沢さんが引き受けています。

ほぼ2年ぶりの軽井沢訪問で、今回は立原道造がメインではなかったのですが(ハイキングがメインで、2日間で約45,000歩あるきました)、それでもゆかりの場所には寄らないではいられないですね。

|

|

|

2007/06/25

内田康夫の作品に『追分殺人事件』というミステリがあります。この第一章の5に、立原道造が追分の油屋で火事にあったときのことが紹介されていました。「詩人・立原道造はわずか二十五歳の若さで死んだが、死ぬ二年前、軽井沢・追分の油屋旅館が焼けた火災で、あやうく焼死するところだったというエピソードがある。」

とはじまり、そのときの出来事が詳しく描かれ、最後に

「油屋旅館は現在も追分の旧街道沿いで営業している。昔の建物はその火事で焼失したが、その当時の面影を活かした、落ち着きのあるたたずまいだ。ロビーの壁に、道造が送ってきた書簡が展示されている。文面に、火事で九死に一生を得たときのことが書かれているのが、微笑ましい。」

と結んでいます。

ミステリに道造のことがこんなに詳しく紹介されているのでうれしくなりました。

油屋は5年ほど前に信州を旅行したときに前を通りましたが、りっぱなたたずまいに気おくれして、中にはいれませんでした。でも、一度は泊まってみたいです。

この作品の中で内田康夫が解説していることですが、旧制一高(現在の東大農学部)の前の交叉点は、そのむかし本郷追分と呼ばれており、ここから北西に向う道が中仙道で、それが軽井沢の追分宿まで続いているんです。道造はそのことを知っていたのでしょうか。

2007/06/28

7月22日(日)、信濃追分ひとり旅に行くことにしました。前日に小諸に泊まって、朝から追分をぶらぶら歩いてきます。

(このあたり、最近バスも少なく、アクセスがとても困難になっています。)

2007/06/30

あのころの信濃追分は……昭和11年3月31日発行の「鐡道旅行案内」(鐡道省)を手に入れました。

立原道造が油屋に避暑に行ったころの信濃追分はどんなだったのか、見てみました。

引用してみます。(pp.474-475)

信越本線

信濃追分(しなのおひわけ) 中山道と北國街道との追分で昔は木曾路と北國街道との岐れる淺間根の宿驛として人馬絡繹とした紅燈の巷で、絃歌は日に夜についた一大歡楽境であつた。その追分節は津々浦々にまで唄はれ、いはゆる追分節の發祥地である。その古驛は驛から約一粁半、昔のまゝの宏大な脇本陣、その他の旅籠屋(歌に残る桝形屋なども)今尚殘つて昔を懐はせる。宿の西端「わかされ」に石標あり「更科は右に吉野は左にて月と花と追分の里」と刻されてある。また淺間山登山口で、頂上まで約九粁、明治初年淺間爆發當時奉幣使を立てられた淺間神社が宿のはづれにあり、境内に芭蕉の「吹きとばす石も淺間の野分哉」の句碑がある。土地は海抜九五五米を超え避暑に適する。

旅館 脇本陣油屋(二圓程度)

追分紀行(2007/07/22)その1

●アクセス立原道造のころは、信越本線で上野から碓氷峠越えで信濃追分まで4時間かかりましたが、いまは長野新幹線で東京から軽井沢まで1時間19分。しなの鉄道に乗り換えて信濃追分まで8分。待ち時間を含めても2時間弱で着きます。

そこから追分宿までは、昔と同じで徒歩20分の道のりです。この道は昭和10年代は草の生い茂った中を抜ける踏み分け道だったのでしょうが、いまは樹木に囲まれた別荘地を貫く舗装道路です。

軽井沢方面から追分宿に行くには、以前は小諸−軽井沢間を走る千曲バス北国街道線も利用できたのですが、現在は平日のみの運行で、本数も少ないです。

また、軽井沢美術館・観光循環バスが新しくでき、軽井沢駅北口を起点・終点にして、追分宿郷土館や堀辰雄文学記念館にも停車するのですが、季節バスで、今年の運行は7/28〜11/4までです。(今回はまだ運休中でした)

したがって、現在では常時使える交通手段は、自家用車やタクシーを除くと、しなの鉄道+徒歩しかありません。

●信濃追分駅

私は前日、小諸に宿泊したので、小諸8:10発のしなの鉄道に乗り、8:25に信濃追分の上りホームに降り立ちました。駅前に生い茂る夏草と、彼方にそびえる浅間山の光景を道造も見たのでしょう(この日は曇り空で浅間山は見えませんでしたが)。

下りホームの待合室は、昭和13年8月27日の夜、道造が小さい提灯を持って、水戸部アサイの到着を待っていた頃の待合室とは異っているのでしょうが、どこか面影を忍ばせます。

駅舎の掲示板には、雑誌『太陽』1978年9月号に掲載された小川和佑さんの『立原道造の手紙〜失われた愛・失われた青春』のコピーが貼られていました。信濃追分駅が紹介されています。

(その2に続く)

|

|

|

追分紀行(2007/07/22)その2

●信濃追分駅から追分宿までの道軽井沢観光協会でいただいた小冊子『歩く軽井沢』の20ページ『信濃追分散策』に掲載されている地図(写真左)をたよりに、駅から追分宿に向って歩きました。

駅舎を出たら左に延びるゆるやかな坂を登ります。写真中央が坂の上から振り返って駅のほうを見たところです。坂の上で右にカーブした道を道なりに進みます。しばらく行くと何本もの道が集まった分岐点に出ますが、進行方向のY字路の左の道をとります。

この先は、国道18号にぶつかるまで、左右に別荘が建ち並ぶ雑木林のなかの自動車道路です(写真右)。緑のアーチが続き、涼しくてとてもきもちがいいです。立原道造のころ、ここは舗装もされず別荘もない緑の小径だったのでしょう。

20分ほど歩き18号の下をくぐる地下道を抜けると、そこはもう追分宿です。T字路を左に折れてしばらく行くと、左側に堀辰雄文学記念館の門があります。

(その3に続く)

|

|

|

追分紀行(2007/07/22)その3

●堀辰雄文学記念館堀辰雄は立原道造の文学の師ですから、この記念館に寄らないわけにはいきません。

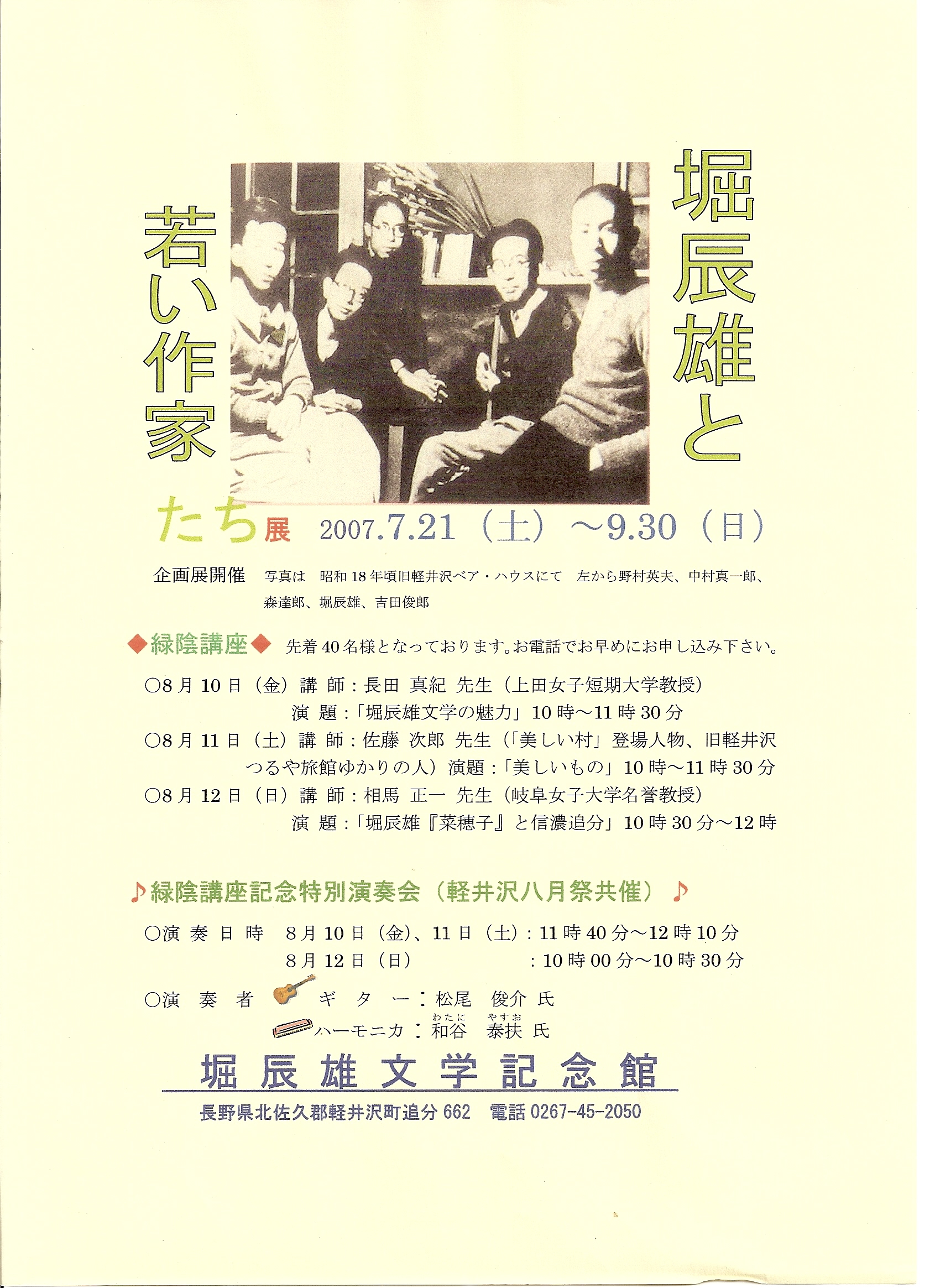

記念館ではちょうど企画展『堀辰雄と若い作家たち展』が開かれていました。

展示のトップは立原道造。2つのガラスケースとパネルがあてられていました。主な内容は

・ニュートーキョーの写真

・立原道造から堀辰雄への手紙(S13.11.11)

・立原道造から堀辰雄への手紙(S13.4.下旬)

〜堀辰雄の結婚記念に、フランスの「木の十字架」教会の少年たちのうたった聖歌のレコードを贈ったときに添えられていたもの。堀辰雄『木の十字架』にこの記述がある。

・雑誌「新潮」S12年9月号『若き詩人への手紙―立原道造に』(堀辰雄)

・雑誌「知性」S15年7月号『木の十字架』(堀辰雄)

・雑誌「四季」S9年12月号『村ぐらし』(立原道造)

・雑誌「四季」S10年12月号『夏の旅』(立原道造)

・雑誌「四季」S13年6月号『風立ちぬ』(立原道造)

・雑誌「四季」S14年5月号(立原道造追悼号)

・立原道造全集全3巻(山本書店)

・『萱草に寄す』復刻版

・『暁と夕の詩』復刻版

・立原道造の木いちご酒〜立原没後、辰雄が形見として譲り受けたもの

さらに別のガラスケースに展示された「四季」S11年8月号の56〜57ページには『追分案内』と題した四季同人の合宿のお知らせが掲載されていますが、この原稿は立原道造が書いたものだそうです。

合宿場所は油屋旅館(この翌年11月に焼失)。本文には「上野駅より信越線信濃追分まで汽車、(上野より四時間)追分駅より油屋までは徒歩二十分ばかり」と記されています。

合宿期間は9月1日より1週間。道造も出席する予定だったはずですが、8月25日から突然友人と共に紀州へと旅立っています。旅先で鮎子の手紙と水晶の十字架を船から海中に投じ、京都・大阪・奈良・福江と回って東京に帰ったのち、追分に行っていますから、たぶん合宿には間に合わなかったでしょう。

記念館の書棚には立原道造関係の書籍も50冊位収納されていました。

企画展『堀辰雄と若い作家たち展』は2007年7月21日〜9月30日まで。

(その4に続く)

《追記》

上記の四季同人の昭和11年9月の、油屋での合宿の件ですが、けっきょく開かれなかったようです。

9月9日付の神保光太郎宛の手紙の最後に

「信濃の合宿はたうとうだめになつたとのこと やはり残念です もとはといへばいくらか(非常に)僕がわるいのですが」

と書いてあります。

|

|

|

追分紀行(2007/07/22)その4

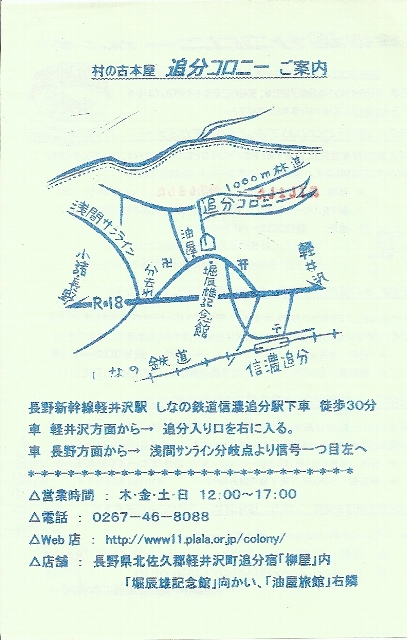

●村の古本屋 追分コロニー堀辰雄文学記念館の斜め前に「追分コロニー」という素敵な古本屋さんをみつけました(写真左)。

暖簾をくぐって靴を脱いであがります。本の数は多く、品揃えもよく選ばれています。開業してから半年もたっていないそうです(軽井沢の古本屋さんというと、軽井沢駅からほど近い「りんどう文庫」さんが有名でしたが、最近、小諸市のほうに引っ越されてしまいました)。

明るくおちついた雰囲気で、ゆっくり店内を見てまわることができます。

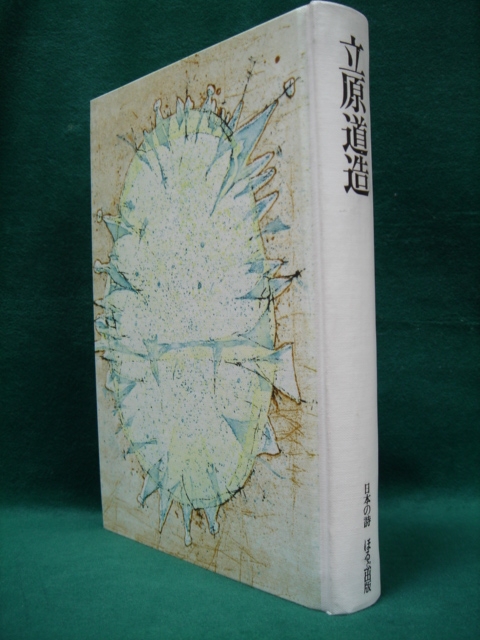

立原道造の詩集・研究書も何冊か置いてありました。1冊、掘出し物をみつけました。ほるぷ出版の日本の詩シリーズの『立原道造』(昭和50年、馬渡憲三郎編)。箱はありませんでしたが美本です(写真中央)。角川書店版『立原道造全集』を底本にして、主だった詩をすべて収録しています。渋谷栄一さんの版画の挿絵が10葉入っています。編者による50ページの『人と作品』も重要。そして何より珍しいのが、物語を収録していることです。

道造の物語は、全集を別にすると、以下の3冊でしか出版されていないはずです。

1946年 鎌倉文庫『鮎の歌』

1956年 角川文庫『鮎の歌』

2004年 みすず書房『鮎の歌』

このほるぷの版では『物語I 鮎の歌』から『ちひさき花の歌』『花散る里』『鳥啼く夕べに詠める歌』『鮎の歌』の4篇を、『物語II』からは『あひみてののちの』を採択しています。『あひみてののちの』は単行本『鮎の歌』のいずれにも収められていないので、貴重です。

ほかにも何冊か欲しい本があったのですが、旅の途中で荷物になるので断念。

ブック・カフェが併設されているのですが、この日は「投資セミナー」が開催されていたので、中に入ることができませんでした。

「追分コロニー」さんのちらしを写真右にのせます(Web販売もやっています)。訪問されるときは営業日・営業時間をよくご確認ください。

(その5に続く)

|

|

|

追分紀行(2007/07/22)その5

●油屋追分宿の脇本陣「油屋」は、立原道造が帝大に入った昭和9年の7月以降、何度も宿泊している想い出の旅館です。昭和12年11月19日(金)午後3時頃に隣家の豚小屋からの出火で類焼して、現在の油屋は、道の向かい側に翌年再建され、現在に至っています(写真左)。

敷地内に入って建物の前でうろうろしていると、近所に住んでおられるボランティアの観光ガイドの方が近づいてきて、いろいろ説明してくださいました。

正面が母屋で、右側の建物の1階が食堂、2階が従業員の部屋になっているそうです。当日は休業日でしたが、ガイドさんが母屋の引き戸をあけて中を見せてくれました。上がり口の土間はせまく、板の間の奥から右向きに二階の客室に上がる階段があり、右側は帳場、左側にはソファーなどを配したロビーがあり、往時の思い出の品々が飾ってあるようですが、中に入ることはできませんでした。

ガイドさんは、もと油屋が建っていた、道の向かい側の敷地にも案内してくれました。この敷地内には珍しい野草がたくさん自生しているそうです。『御膳水』という墨字がかすかに読み取れる古びた案内板を目印に、草を踏み分けて空地に入っていくと、夏草が生い茂ったあいだに、宿の焼けた石積みの土台をいまでも見ることができます。その奥には、むかし大名や明治天皇の宿泊時に使われた井戸『御膳水』があり、いまでもこんこんと水がわきだしていました(写真中央)。

そして、そのすぐ左奥を写したのが右の写真ですが、実はこの位置に、立原道造が宿泊し、火事の折に九死に一生を得て助け出された建物があったそうです。出火時、道造は私物をとりにもどって逃げおくれ、二階の窓から脱出しようとしたのですが、宿の窓には木の格子がはまっていました。あわやというとき、近所の大工さんが梯子と鋸をもってきて救出してくれたそうです。そのときに使われた梯子はまだ残っているとのこと。

なお、油屋さんはおかみさんが最近亡くなられたそうで、今後も営業を続けていくのかどうかわからないそうです。

ガイドさんにお礼を言って分かれ、泉洞寺へと向かいました。

(その6に続く)

|

|

|

追分紀行(2007/07/22)その6

●泉洞寺(せんとうじ)油屋を出て復元された高札場を右に見てしばらく歩くと、泉洞寺の山門があります。本堂の正面戸口の右側に小さな貼り紙がありました。近寄って見てみると、「堀辰雄が愛した石仏」の場所の説明でした。観光客にしじゅう聞かれるので貼り紙をしたのでしょう。石仏がある場所はお寺の裏手の墓地で、本堂に向かって右側の建物のわきを通る道をまわりこむと、墓地の入口に出ます。茂みの中に堀辰雄が『樹下』の中で書いた石仏が小首をかしげています。

その先が墓地です。元和元年(1615)創建のお寺なので、古い墓石がたくさんあります。道造が『村ぐらし』に書いた泡雲幻夢童女の墓もこのなかにあるのでしょう。墓地の道は鬱蒼たる木立の中をやや上り勾配で裏まで抜けて、細い舗装道路にぶつかります(別荘地ですから)。堀辰雄や立原道造が愛したこの散歩コースは、当時は踏み分け道だったでしょうが、今でも緑蔭におおわれて涼しく、最適の散歩道です。

(その7に続く)

|

|

|

追分紀行(2007/07/22)その7

泉洞寺の山門のほうにもどって、またコースに沿って歩きはじめました。桝形の茶屋を右にみて少し行くと、追分宿の「分去れ」(わかされ)があります(写真左)。

立原道造が生田勉宛のS9.8.11の書簡で

「ぼくは、さびしい所で、くらしてゐるよ。昔、中仙道と北國街道の分れ道だった追分という宿場なのだ」

と書いている、まさにその分れ道がこの分去れです。石造りの大きな常夜灯が立っています。ほかにも石仏や歌碑などがたくさん残っています。道造は散歩でたびたびここを訪れたことでしょう。この常夜灯を背景にして立った堀辰雄の写真は有名です。

このあと、庚申塚公園に寄ってシャーロック・ホームズ像を見てから、少し北上し、道端でふたりのお子さんを遊ばせていたお母さんに道を聞いて右折し、旧街道の北側を平行して走る細い舗装道路をもときた方向にもどりました。ややアップダウンのある木蔭の道で、しばらくいくと、予想通り、さきほど泉洞寺の墓地の裏手にあった道路に出ました(今は昭和10年代の面影はありませんが、この道が道造の散歩道のひとつだったのでしょう)。そのまま進み、南北に走るやや広い舗装道路に出てから南下すると、さきほど通りすぎた高札場の角に出ました(写真中央)。

ここからは来た道を引き返して油屋や堀辰雄文学記念館やT字路を通りすぎ、追分宿郷土館に入りました(写真右)。追分今昔の写真展をやっており、その中に、追分公民館に飾られているという立原道造の肖像と詩を刻んだレリーフの写真がありました。郷土館を出て一里塚まで行ってからとってかえし、T字路で曲がって、信濃追分駅に向かいました。

まだ電車の時間には早かったので、駅舎のまわりをぶらぶらして、夏草の茂みに往時を偲んでいました。

(追分紀行 完)

|

|

|