【文庫解説】ホームズと不思議の国のアリス さとう@Babelkund

もし誰それと誰それが出会っていたら……実在あるいは虚構の上の有名人同士を対面させてしまう小説の設定には、読者をワクワクさせるものがある。シャーロック・ホームズのパスティーシユ(贋作、模作)などにはよくそういうものがある。この作品では、なんとホームズの作者コナン・ドイルと『不思議の国のアリス』の作者チャールズ・ドジソン(ルイス・キャロル)を出会わせてしまう。このふたりが、行方不明になった国会議員の娘アリシア・マーベリー嬢を捜し出すために、それぞれの得意業を出し合っていくところが、この物語の推進力になっている。ドイルは、医学生時代の恩師ベル博士から学んだ観察力・推理力を捜査に応用するとともに、スポーツ万能選手としての力量も振るう。一方、ドジソンは、子供とすぐにうちとける特技を発揮するとともに、本職の論理学者としての論理的思考力を駆使して犯人を割り出していく。物語は、一八八五年の夏、英国南海岸の避暑地ブライトンで始まる。そこで老数学者チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンは若き医師アーサー・コナン・ドイルと出会う。

小説の舞台、ブライトンについて、まず解説しよう。

十九世紀はレジャーが大衆化した時代だった。そして夏のレジャーといえば、海水浴だった(当時海で泳ぐことはまれで、もっぱら水浴びや日光浴をしたようだ)。なかでもブライトンは庶民の海水浴場として絶大な人気があった。鉄道開通以前にロンドンからブライトンを訪れるには、乗合馬車にすし詰めにされ、約八十キロの道のりを七時間も耐えなければならなかったが、一八四一年に鉄道がロンドンのヴィクトリア駅とブライトン駅を一時間で結ぶと、レジャー客は急増した。町は急速に発展し、この当時の人口は十万人を超えていた。

町一番の名所は東洋風の宮殿「ロイヤル・パヴィリオン」、そして英国海峡に長く突き出た「ウェスト桟橋」。遠浅の海水浴場に桟橋は付き物だった。船で来る客のために必要だったのだ。鉄道ができてからは、水上娯楽場となり、その上に遊歩道、レストラン、売店、舞台などが作られ、海水浴客を楽しませた(ウェスト桟橋は今も歴史的建造物として保存されている)。

ふたりの主人公たちのここに至るまでの軌跡を見てみよう。

チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンは、一八三二年一月二十七日生まれで、当年(一八八五年)五十三歳。オックスフォード在住の学者で、数多くの数学・論理学の論文を発表しているが、ルイス・キャロルの筆名で書いた『不思議の国のアリス」と『鏡の国のアリス』のほうが一般にはよく知られている。

アリスの物語が書かれた経緯は次のようなものだった。オックスフォード大学クライスト・チャーチ・カレッジで数学の講師をしていたドジソンは、リデル学長の幼い三姉妹、特に次女アリス・プレザンス・リデルとは大の仲よしだった。一八六二年七月四日、ドジソンは友人のダックワースとともに、三姉妹をさそってピクニックにでかけた。そしてテムズ川上流でボートをこぎながら、十歳のアリスを楽しませるために即興のお話を語って聞かせた。アリスにせがまれて、この話を書きとめ、手書きの本にしてアリスに贈ったのが『アリスの地下の冒険』だった。

その後加筆修正され、テニエルの挿絵をつけて、一八六五年に『不思議の国のアリス』として出版された。七一年には続編『鏡の国のアリス』が出版され、二冊あわせて当時十二万部も売れたという。ほかに、ノンセンス長編物語詩『スナーク狩り』などを著している。

よく知られているように、ドジソンは生涯、少女たちの純真さを愛し、彼女たちをゲームやお話で楽しませ、友情の絆を結ぶことに至上の喜びを感じた。新しい少女友だちをつくるためのきっかけとして、ポケットや鞄にはいつも自作のパズルや小道具を忍ばせていた。

ドジソンもヴィクトリア朝のほかの人々と同じように、夏は海辺で過ごすことが多かった。七七年からは、ブライトンの東にある避暑地イーストボーンの下宿に逗留して夏のあいだを過ごすのが常だった。ここでも多くの少女たちと仲よくなった。よく客を招いて語らったり、白亜の断崖ビーチィヘッド岬やヘイスティングズまで散歩したり、時には列車や蒸気船でブライトンを訪れて、英国最初の電車「フォーク電気鉄道」に乗って観劇に行ったりしている。

アーサー・コナン・ドイルは、一八五九年五月二十二日生まれで、一八八五年現在二十六歳。この三年前に、ブライトンの西にあるポーツマスのサウスシー地区で医院を開業し、本業のかたわら小説を書いていた。八五年三月、患者の姉で自分よりひとつ年上のルイーザ・ホーキンズ(愛称トゥーイ)と知り合い、八月に結婚した。シャーロック・ホームズの第一作『緋色の研究』が出版されるのはまだ二年先のことであり、作家活動に専念するために医師を廃業するのは一八九一年である。それ以降の作家としての活躍はシャーロック・ホームズ正編の解説などに譲ろう。

なお、ドジソンが本文中でたびたび口にするドイルの伯父ディッキー・ドイルは実在の人物で、テニエルと同じ風刺漫画週刊誌「パンチ」の有名画家だった。

ドジソンとドイルにはいくつかの符合や共通点がある。後世に残る名作を書いたふたりはともに理科系であった(ドジソンの蔵書には多数の医学書があったというから、医学にも関心があったらしい)。

ドジソンが数学講師の職を辞任したのは八一年。そして大学を卒業したドイルが船医の職に就いたのが同じ八一年であった(世代交代ですね)。

ドジソンは女性雑誌に連載していた数学パズルをまとめて、八五年の暮れに『もつれっ話』A Tangled Taleを出版した。翌年、ドイルが執筆した『緋色の研究』は、初め『もつれた糸かせ』A Tangled Skeinという題をつけられていた(たぶん偶然の一致でしょう)。

ふたりの作品群はともに熱狂的なファンを生み出し、数多くのパロディやパスティーシュが書かれている。ホームズのパロディやパスティーシュはよく知られているが、アリスのパロディ、パスティーシュも二百を超えるという(それらのなかから精選したアンソロジー『別のアリスたち』Alternative Alicesが最近米国で出版された)。

また、シャーロッキアンの団体が世界中にあるのと同じように、ルイス・キャロル協会も英国・米国などに設立されている(日本にも日本シャーロック・ホームズ・クラブと日本ルイス・キャロル協会がある)。

本作品は、一九九八年に出版されたロバータ・ロゴウの長編第一作である。ヴィクトリア朝の有名人ふたりに探偵コンビを組ませたロゴウは、このなかでいろいろとお遊びをしている。

ドイルがホームズのモデルとしたのは、エディンバラ大学の医学生時代の恩師ベル博士だというのは周知の事実だが、作中ではそれに加えて、論理学者ドジソンも参考にしたことをにおわせており、氏にホームズの名せりふを吐かせている。

一方、ドジソンとアリシアの会話はアリス物語を連想させる。ドイル夫人がタートル・スープを飲みたがるのも、『アリス』のなかの「海亀スープの歌」を思い起こさせる。また、アリシアに付き添って来た子守女メアリー・アンは、『アリス』に出てくる白ウサギの家のメイドと同じ名前だし、アリシアを助けるキティーはアリスの飼いネコの名だ。

ふたりが自己紹介する場面で、おたがいの(実在の)著作を読んでいたというところもニヤリとさせられる。ドイルはドジソンの『ユークリッドと現代の論敵たち』を、ドジソンはドイルの『ハバカク・ジェフソンの遺書』をほめちぎる。ちなみに、後者は〈マリー・セレステ号〉事件を題材にした海洋奇談で、雑誌掲載当時、実際に好評価を得ている(この事件は、一八七二年十一月、ニューヨーク港を出帆した貨物船〈マリー・セレステ号〉が約一ヵ月後に大西洋上を無人で流されているのが発見されたという出来事)。

最後に作者の紹介をしよう。一九四二年ニューヨークに生まれたロバータ・ロゴウは、カレッジ卒業後、女優やフォーク歌手を志したこともあったが、コロンビア大学で図書館学の修士号を取得して、児童書担当の図書館員となった。現在はニュージャージー州のユニオン公立図書館に勤務している。フリーの広告ライターである夫マレイ・ロゴウ氏とのあいだにふたりの娘がいる。長女ミリアム・アン・ムーアはミステリー作家、次女ルイーズ・キャサリン・ハワードはコンピュータ技術者である。

ロバータは三十を過ぎてからSFファン活動に積極的に参加するようになり、熱心なトレッキーとして各地のスター・トレック大会に出たり、多くのファンジン(SFファン雑誌)を発行したりした。さらにSFを題材にしたフォーク音楽(filk musicと言うそうだ。インディ・ジョーンズやスター・ウォーズの歌がある)のシンガー・ソング・ライターとしても名を馳せた。

プロ作家としてのデビュー作は、八七年にC・J・チェリイ編のアンソロジーに収載された短編で、以降SFやホームズのパスティーシュの短編・中編を何作か発表した。また、九一年に『ファンのためのSF用語ガイド』Futurespeak: A Fan’s Guide to the Language of Science Fictionも上梓している。

ロゴウの〈ドジソン&ドイル〉ものはシリーズ化されており、次作では、ドジソン氏がサウスシーにドイル医師を訪問し、そこで怪しげな降霊会に呼ばれて殺人事件に巻き込まれることになる(扶桑社ミステリー文庫より刊行予定)。ふたりの名推理はますます冴えわたり、絶妙のコンビぶりをみせてくれるだろう。もちろん作者お得意のヴィクトリア朝風俗の描写も見逃せない。

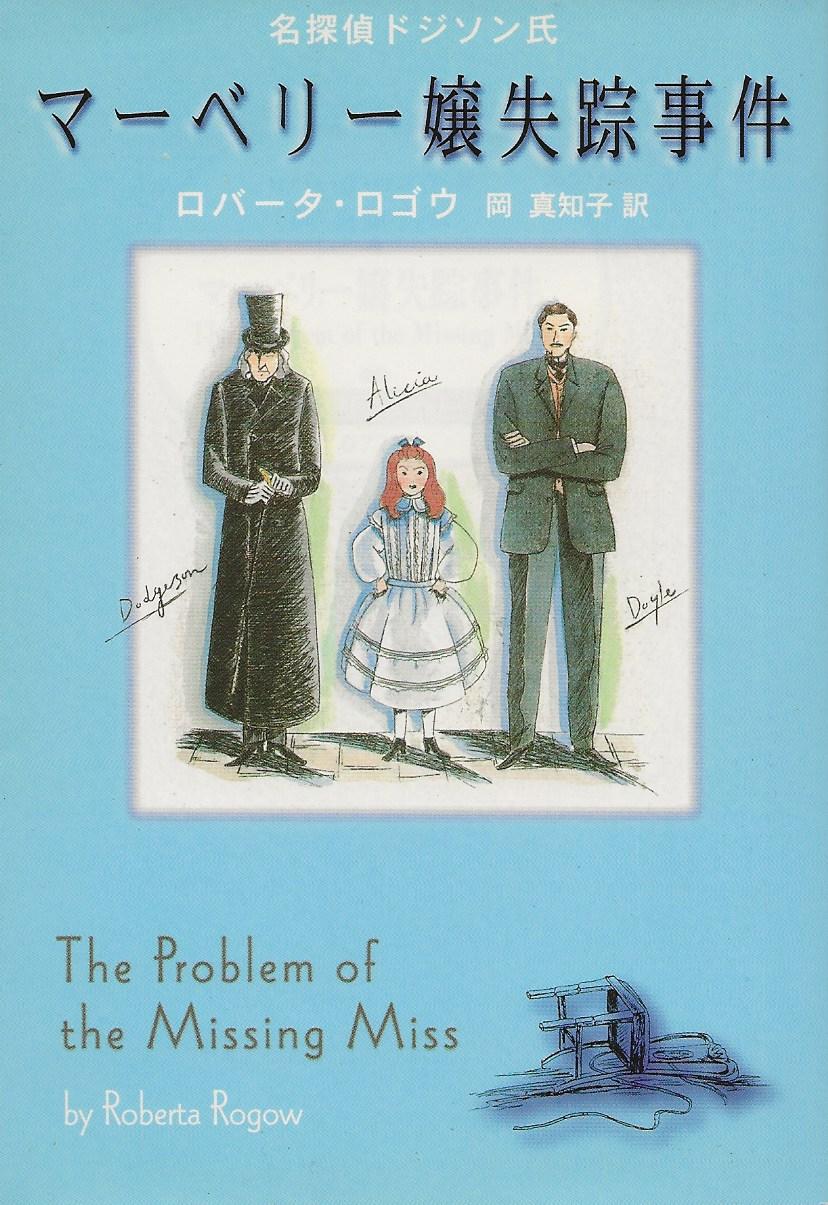

ロバータ・ロゴウ『名探偵ドジソン/マーベリー嬢失踪事件』(岡真知子訳、扶桑社ミステリー、一九九九)巻末解説