【エッセイ】

姿見の表と裏

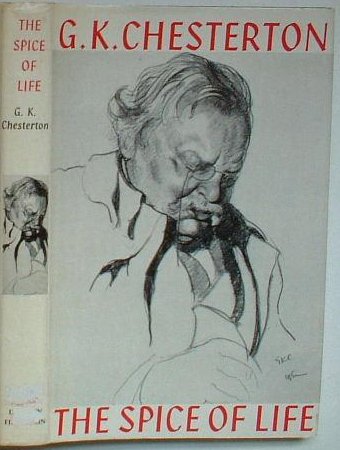

G・K・チェスタトン

さとう@Babelkund訳

私はあるふたりに関する二冊の本を交互に読んできた。そのふたりはともに「すばらし」かったし、彼らの作品はともに「すばらし」かった。そのふたりは十九世紀の偉大な児童物語作家である。彼らはまたどの点をとっても比べうる限りお互いにまったく正反対だった。しかし、もし私が彼らの両方を「すばらしい」と呼ぶ以上のことをして、ふたりを比較しようとしたり、ふたりがどんな人物かと言ったりしたら、確実に私が一方を褒め、もう一方を貶しているかのように聞こえることだろう。これは単に、わたしたちが賞賛するのに非難するときほどに変化をつけることができないからなのだ。このふたりの一方は、チェールズ・ドッドソンである。一般にはルイス・キャロルとして知られており、オックスフォードの学監であり、正真正銘ヴィクトリア朝英国の聖職者であった。そしてもう一方は、ハンス・クリスチャン・アンデルセン。風変わり気まぐれで空想好きなデンマークの農民であり、不滅の物語の作者だった。

私がルイス・キャロルを正真正銘のヴィクトリア朝の人と言うと、非難のように聞こえることだろう。非難と同じ程度に賞賛と受け取れてもよさそうなものだが――ただ、ヴィクトリア朝英国の良いところにぴったりの言葉をみつけるのは、悪いところよりもずっとむずかしい。もし私が、学監ドッドソンは伝統を重んじるとか安心感を与えるとか尊敬に値するとか言って、農民アンデルセンと比較したら、これらの言葉は好意的でないものに聞こえるだろう。だがそれは、伝統的なことや安心できることにしばしば付随している真に好意的な事柄を表す、好意的な言葉がないからだけなのだ。

ヴィクトリア時代を伝統的を重んじるとか安心感を与えるとかいう言葉だけでかたづけてしまい、その時代がこの上なく奔放で、この上なく純粋な新しい種類の詩を生み出したという事実を忘れてしまうのはひどく愚かなことだ。それはこれまで世の中に現れたことはなく、二度と現れないかもしれない純粋なノンセンスの詩だった。ルイス・キャロルはその唯一の例ではない。エドワード・リアはもっとよい例だろう。それから、子供たちが少なくとも同じぐらい好きなジャッジ・パリーの『カタワンパス』やその他の物語を挙げておこう。ルイス・キャロルが子供たちに宛てた手紙は、彼が子供たちを愛していたということだけでなく、子供たちも彼を愛していたことを証明している。それにもかかわらず、私が信じているのは、彼の知的な取り組みは、大人を対象としているということだ。ルイス・キャロルのどこをとっても、彼自身が論理ゲームと呼んだことの一部なのだ。ともかく、論理をゲームと考えることはまさにヴィクトリア朝的特徴だ。ヴィクトリア朝の人は、良い論理に身を委ねるための、ありえない楽園のようなものを発明しなければならなかった。真面目な事柄に関しては、彼らは悪い論理を好んでいた。これは逆説的ではない。というより、どの道その逆説を作り出したのは彼ら自身なのだ。マコーレー(訳注 英国の小説家)やバジョット(訳注 英国のジャーナリスト)やヴィクトリア朝の教師たちはみな、彼らに英国憲法は非論理的であるべきだ――彼らは実践的と呼んでいたが――と教えたのだ。偉大なる選挙法改正案を読んでみたまえ。それから『不思議の国のアリス』を読んでみるといい――あなたは『不思議の国のアリス』との類似性に衝撃を受けるだろう。論理的であるために、彼らは妖精の国へ行かなければならなかった。それゆえに私が推測しているのは、ルイス・キャロルの最高の作品はひとりの男から子供たちに向けて書かれたものでなく、ひとりの学監から学監たちに向けて書かれたものだということだ。最もみごとな一撃は、数学的なだけでなく、また成熟したものだ。次に示すひとつの完璧な文章に基づけば、ただの相対論の異論に対して十指に余る講義が行えるだろう。即ち「私が見たことのある丘と比べたら、そんなもの谷みたいなものだ」(訳注 『鏡の国のアリス』の赤の女王の言葉から引いている)。

しかし、彼が物語を書いてあげた少女たちは相対論的な懐疑論に悩まされたのではないかと問われるかもしれない。まあ、どうあれ、これはルイス・キャロルの栄誉の一部である。彼は子供たちに知的な逆立ちをすることを教えていたばかりでなく、また学監たちにも逆立ちすることを教えていたのだ。知的な逆立ちをすることは、良い頭のテストだ。ヴィクトリア朝の人たちが休暇をとりたいとき、彼らはそれを作った。真の知的な休暇をとったのだ。彼らはひとつの世界を創造した。少なくとも私からみたら、それもまた奇妙な我が家のようなものだが。それは秘密の休暇であり、別のお伽噺では恐ろしい怪物たちがそこではペットに変えられてしまうような世界だった。彼らからその世界の輝きを奪うものは何もないだろう。それはノンセンスのためのノンセンスだった。この魔法の鏡がどこで見つかったのか尋ねたら、答えはこうだ。それはまさに詰め物をしたヴィクトリア朝の家具のあいだで見つかったのだと。言い方をかえると、それはドッドソンとオックスフォードと英国が、その時点でとても安心で安全であったという歴史的な巡り合わせのおかげであった。人々はいかなる戦いもないと